愛犬の皮膚に赤いブツブツができて、強い痒みで掻きむしっている姿を見ると、飼い主さんは心配でたまりません。

犬の膿皮症は、細菌感染による非常に一般的な皮膚病ですが、適切な治療を行わないと再発を繰り返してしまう慢性疾患です。

しかし、正しい知識と治療法、そして日々のケアによって症状をコントロールすることは十分に可能です。

このコラムでは、犬の膿皮症の病態から最新の治療アプローチ、そして再発を防ぐための具体的な管理方法までを分かりやすく解説します。

第1章:膿皮症の病態~なぜ細菌感染が起こるのか~

膿皮症とは

犬の膿皮症(Pyoderma)は、皮膚に細菌が増えて炎症を起こす、非常に一般的な皮膚病のひとつです。

細菌が感染する皮膚の深さによって、皮膚表面の「表面性膿皮症」、浅い層の「表在性膿皮症」、そして奥深くの「深在性膿皮症」の3つに分類されます。

今回は、犬の膿皮症の中で最もよく見られる表在性膿皮症(Superficial Pyoderma)に焦点を当てて解説します。

皮膚バリア機能の異常と常在菌の増殖

表在性膿皮症は、細菌が皮膚の浅い層(表皮や毛穴の入り口)に侵入し増殖することで発症します。

主な原因菌は黄色ブドウ球菌(Staphylococcus pseudintermediusなど)です。犬の皮膚にいる常在菌ですが、なんらかの理由で皮膚の抵抗力(バリア機能)が弱った時に増殖し症状を引き起こします。

膿皮症を引き起こす主な基礎疾患

皮膚の抵抗力が低下する原因の多くは「基礎疾患」の存在です。アレルギーやホルモンの病気などで皮膚バリア機能が弱くなったり免疫力が低下した結果、細菌が増殖し膿皮症を引き起こします。

この根本原因となる疾患を治療しない限り膿皮症は再発を繰り返してしまうため、まず全身の精密検査により基礎疾患を特定することが重要となります。

| 分類 | 主な基礎疾患 | 病態への影響 |

| アレルギー性疾患 | 犬アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなど | 皮膚バリア機能の破壊、痒みによる自傷行動 |

| 内分泌疾患 | 甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症など | 全身的な免疫抑制、皮膚代謝の異常によるターンオーバーの低下 |

| 寄生虫疾患 | ニキビダニ症(デモデクシス)など | 免疫抑制、皮膚の局所的な炎症の惹起 |

第2章:膿皮症のおもな臨床症状

膿皮症でよくみられる症状には、以下のようなものがあります。初期の頃は、飼い主さんは犬が身体を痒がることに気づき、よく見ると皮膚にニキビのような赤い湿疹ができ、脱毛していることに気づきます。

・赤いブツブツ(丘疹)

細菌感染による初期の炎症性の発疹

・膿の袋(膿疱)

細菌と炎症細胞が集まったもので、細胞診の最適な採取部位

・表皮小環

膿疱が破れた後に環状に残るフケやカサブタの痕。膿皮症に特徴的

・その他

脱毛、皮膚の赤み、強い痒みなど

第3章:膿皮症の診断方法~細菌の有無を直接チェック~

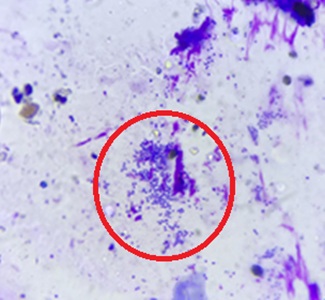

膿皮症を疑う場合は、前述した丘疹や表皮小環を探し、検査のためのサンプルを採取します。第一に行うのは細胞診検査ですが、治療の経過により必要な場合は細菌培養・薬剤感受性検査を行い適切な治療薬を選択します。

①細胞診検査(必須)

膿疱などからサンプルを採取し顕微鏡で観察することで、細菌感染の有無、好中球など炎症細胞の存在、マラセチアなどの真菌の同時感染などを確認します。

膿皮症を疑う場合に最初に行う検査であり、この検査で細菌が認められなければ、他の鑑別疾患を疑います。

②細菌培養・薬剤感受性検査

細菌の種類を特定し、その細菌に対して各抗生剤がどれくらいの効果があるのかを判定する検査です。メチシリン耐性ブドウ球菌などの耐性菌の存在する可能性を排除し、現在感染している細菌に有効な薬剤を選択するために必要な検査です。

第4章:治療の基本と抗菌薬使用

膿皮症の治療で最も問題となる「耐性菌」は、治療の初期段階からさまざまな抗生剤を多用することで発生率が高くなります。

そのため現在の膿皮症治療では、安易に抗生剤を選択せず、外用薬やシャンプーをメインとして治療を進めることが多くなっています。

外用療法(局所治療)の活用

外用療法は、薬剤耐性のリスクを最小限に抑えつつ、細菌負荷を低減できるため、表在性膿皮症治療の中心的なアプローチとして位置づけられています。

| 外用療法 | 作用機序・特徴 |

| 殺菌消毒液 (クロルヘキシジングルコン酸塩2~4%含有) | 細菌の細胞壁を破壊し、細胞質タンパク質を凝固させることで殺菌。消毒作用が強く、表在性膿皮症の治療に有効性が示されている。 |

| シャンプー療法 (クロルヘキシジングルコン酸塩2~4%含有) | 上記のクロルヘキシジンを含有したシャンプー剤による洗浄療法。シャンプーとして使用する場合には、成分が皮膚に十分接触する時間を確保するため、10分程度おいてから洗い流すのが有効とされている。 |

| 局所抗生物質 (軟膏・クリーム・外用液など) | 局所的に細菌の増殖を抑制し、抗菌作用を発揮する。限局性の病変に適用され全身投与(内服薬)を避けることができるため、薬剤耐性のリスクを低減できる。 |

全身療法(抗生物質の内服)の選択

抗生物質の内服は、「外用療法に反応しない」、「症状の出ている範囲が広く外用薬では対応しきれない」などの場合に行われます。

とくに近年では、耐性菌の増加が問題となっているため使用は極めて慎重に行われます。

そのため抗生物質適正使用の観点から、抗生物質を内服させる際には以下の点が重視されます。

①細菌培養・感受性試験の推奨

感染している細菌に対して感受性の高い(効果の高い)抗生物質を効率的に選ぶためにも、初期段階での検査実施が推奨されています。

②第一選択薬の使用

①の検査が行われない場合には、まず、第一選択薬とされている抗生物質を使用します。これらは、犬の膿皮症に対する臨床試験で良好な効果が確認され、政府の承認によって効果が裏付けられている薬剤です。具体的には、セファレキシン、アモキシシリン-クラブラン酸、クリンダマイシン、リンコマイシンなどがあります。

③治療期間の遵守

抗生物質による治療は、症状が改善した後も潜在的な細菌を根絶するために、獣医師の指示に従い一定期間継続することが必須です。途中で薬を中断すると、菌が生き残り耐性菌を生むリスクが高まるため、正確な量と間隔を守ることが重要です。

第5章:再発防止のための継続的な管理

膿皮症の治療が成功した後も、その再発を防ぐための継続的な管理が不可欠です。

この長期の管理計画は、基礎疾患のコントロールと皮膚バリア機能の持続的な維持というのが重要なポイントです。

基礎疾患の継続的な治療

膿皮症は二次的な疾患で発症することが多いため、細菌感染が治癒した後も、その根本原因となった基礎疾患(アレルギー疾患や内分泌疾患など)に対する治療を継続しなければ常に再発しやすい状態にあります。

したがって、アレルギーに対する免疫調整薬や食事管理、内分泌疾患に対するホルモン補充療法など、基礎疾患に対する治療を地道に継続することが、膿皮症の長期的な再発予防の土台となります。

予防的な皮膚の衛生管理(プロアクティブな外用療法)

基礎疾患の管理に加え、皮膚の細菌負荷を低く保つための予防的な局所管理が効果的です。

獣医師の指導のもと、皮膚の状態に合わせて適切な頻度で薬用シャンプーを継続するなど、発症を予防するプロアクティブな外用療法を行うことは、再発の頻度や重症度を軽減する有効な手段となり得ます。

専門的な介入の必要性

難治性で再発性の高いケース、あるいは多剤耐性菌が確認された深刻な症例については、一般診療での対応が困難になることがあります。

このような場合には、皮膚病に詳しい獣医師の診察を受けるのも選択肢の一つです。日本国内には、日本獣医皮膚科学会の認定医試験に合格した「日本獣医皮膚科認定医」の資格を持つ獣医師が全国に約120名(2025年現在)存在しており、学会のウェブサイトで確認することができます。

まとめ

膿皮症は再発しやすい慢性疾患ですが、適切な日常的ケアで症状をコントロールすることが可能です。

かかりつけの動物病院でよく相談し、愛犬が快適な毎日を送れるように支えていきましょう。

この記事のまとめは、以下のとおりです。

- 膿皮症は、多くの場合、基礎疾患(アレルギーや内分泌疾患など)によって二次的に発症する

- 主な原因菌は常在菌であり、皮膚の抵抗力が下がると異常増殖する

- 外用療法(消毒薬シャンプーなど)が最も重要な治療であり、耐性菌対策として優先される

- 全身抗生物質の内服は、慎重に選択し、一定期間服用を継続することが大切

- 基礎疾患の継続的な治療と、予防的な皮膚の衛生管理が再発予防の鍵となる

犬の膿皮症は適切な知識と治療でコントロールできる慢性疾患です。

愛犬の皮膚トラブルに気づいたら、まずはかかりつけの動物病院を受診し、獣医師と相談しながら最適な治療方針を決めていきましょう。日々の観察と記録、そして適切な外用療法の継続が、愛犬の快適な生活を支える大きな力となります。

動物用医薬品に関するご不明点やご相談がある場合は、動物のお薬の専門店『ねこあざらし薬店』の薬剤師にお気軽にお問い合わせください。

日本大学卒業、獣医師免許取得。関東の動物病院で15年以上にわたり小動物医療に従事し、犬猫を中心にうさぎ・フェレット・モルモット・ハムスター・ハリネズミなど幅広い動物種の診療を行っている。また、診療業務を行う傍ら、行政書士の資格を取得し個人事務所を開業。主にペット関連の法務を扱っており、人と動物が幸せに暮らすためのサポートを行っている。